Le vieil escalier en bois craquait sous mes pas, alors qu’avec mes neuf ans, je n’étais pas bien lourd. Plus bas, dans la cuisine, le fumet du café parfumait la pièce tandis que mon oncle, assis à la table, découpait de larges tranches dans l’énorme miche de pain.

Après la distribution des bisous matinaux, je m’installais à ses côtés afin de beurrer mes tartines. Une nouvelle journée commençait, j’étais heureux.

Il en était ainsi durant chaque été.

Chaque été, je passais mes vacances aux côtés de mon oncle Lucien, au cœur du Tarn, dans le petit village de Montredon-Labessonnié, berceau de ma famille paternelle.

Le petit déjeuner matinal terminé, il fallait affronter le trajet pour les toilettes.

Celles-ci se situaient tout au fond de la remise, qu’il fallait parcourir avec… beaucoup de courage.

Le premier obstacle était le cheval de mon grand-père Firmin.

Le Frison de trait se nommait « Bayard ».

Lorsque l’on est adulte, on peut se tenir à côté d’un cheval de cette taille sans être forcément effrayé.

Mais quand on est un petit garçon de 9 ans pressé d’aller aux toilettes, pour traverser le passage obligé qui mène à celle-ci, frôler un équidé de cette taille était une sacrée gageure.

Le brave Bayard ne me regardait même pas. Je saurai par la suite que c’était un cheval placide, et tranquille.

Mais j’avais toujours en mémoire l’histoire de mon pépé Firmin dont le cheval, Bayard, avait brisé la jambe, alors qu’il convoyait du vin vers Béziers dans sa jeunesse. À l’époque, il était roulier, c’est à dire le routier avant l’arrivée du moteur. Il convoyait le vin de Béziers vers le Tarn avec un cheval de trait. Au village, son tombereau servait pour différents types de transport.

Il restait un autre obstacle, avant ces fichues toilettes : l’enclos des cochons.

A mon échelle, ils étaient énormes.

Leurs grognements, leur taille, leur saleté, me flanquaient une trouille qui disparaissait seulement une fois que j’avais fermé le loquet des toilettes.

Une fois délivré de cette épreuve, je courrais rejoindre mon oncle. Ma tante Marcelle rangeait la vaisselle dans la souillarde.

Je trépignais.

– Où vat-on, aujourd’hui, Tonton?

– On part à Besan, pour les foins.

– Avec le tracteur ?

– Oui, avec le tracteur.

Au vu de mon visage qui s’éclairait, mon oncle souriait en enfilant sa veste.

Il prenait quelques outils dans la vieille Juva 4, et nous partions tous deux avec le tracteur « Massey Fergusson », pour de longues journées, durant lesquelles il me laissait croire que j’apportais une aide utile dans son travail de paysan.

C’était le métier de mon oncle, durant la journée en tout cas.

La nuit, il endossait un autre costume. Il descendait au fond d’une mine de plomb pour remonter à la surface le minerai qui lui bousillait les poumons lentement, mais sûrement.

La nuit dans la mine, le jour aux champs, il dormait quelques heures entre ces deux activités qui, à la fin de l’été, l’épuisaient complètement.

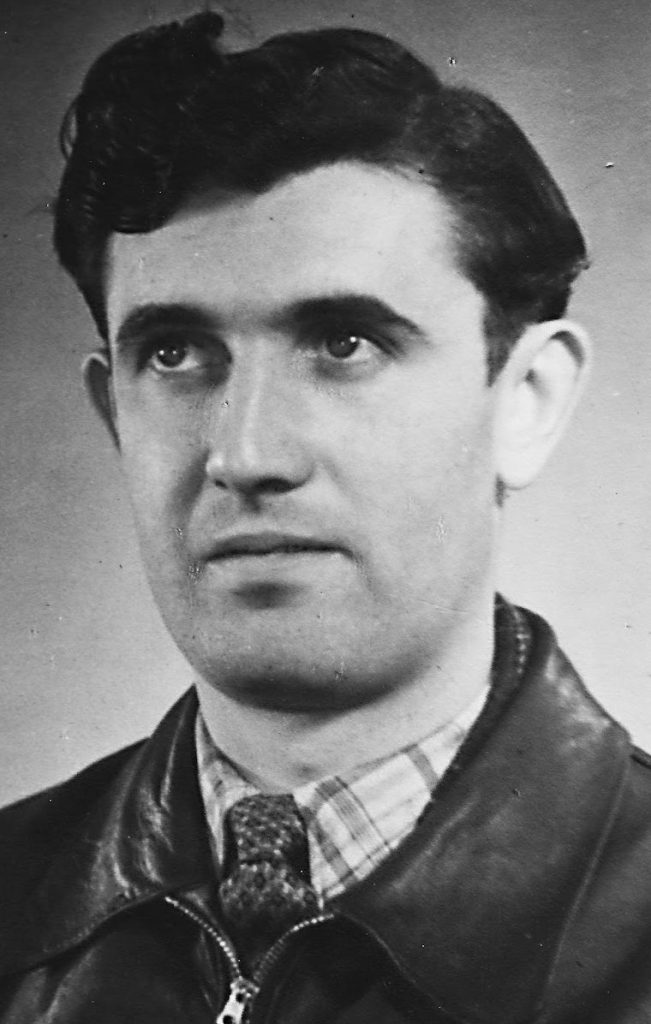

Lorsque je regarde aujourd’hui les photos de mon héros, qui à l’époque n’était âgé que de 42 ans, je m’aperçois qu’il avait déjà le visage d’un homme de plus de 60 ans aujourd’hui.

Il faut dire que la vie n’avait pas été tendre avec lui.

Après une courte enfance à Saint-Martin de Calmes, à quelques kilomètres de Montredon, durant laquelle il alternait l’école et les champs, mon oncle Lucien avait été réquisitionné pour le STO alors qu’il n’avait même pas 20 ans. Je ne me souviens plus dans quelles conditions cela s’était passé pour lui, mais il avait ramené de ce séjour en Allemagne un tatouage sur son bras droit qui représentait un numéro matricule. C’était son numéro de travailleur obligatoire, qui permettait, en cas d’évasion, de l’identifier immédiatement.

J’étais très choqué par ce tatouage.

On l’avait marqué dans sa chair, comme les bestiaux.

C’est pour cette raison, qu’aujourd’hui, alors que les tatouages sont très en vogue, je reste vierge de toute marque de ce type, qui me rappellerait en permanence ce numéro matricule imprimé sur le bras de mon oncle.

Le démarreur de la Juva 4 hoquettera plusieurs fois avant que le moteur se décide enfin à se mettre en route. Nous partirons pour le Pradou, pour récupérer le tracteur qui nous emmènerait à Besan.

Une superbe journée.

Et toutes ces journées se succédaient les unes après les autres, durant tout l’été.

Installé aux côtés de mon oncle, sur le petit siège latéral fixé sur le garde-boue de la grande roue du tracteur, assis en amazone sur le destrier, je remplissais mes narines du parfum des foins mouillés après une averse d’été, fier conquérant de la journée à venir.

Nous approchions de la fin du mois d’août.

Cet été-là, mes parents séjournaient en villégiature à Brassac, à une heure de route.

Les moissons approchaient.

Les agriculteurs du village s’organisaient entre eux pour partager la location d’une moissonneuse batteuse. Durant la moisson, celle-ci tournait à plein régime, quasiment 24 heures sur 24.

Cette année-là, en cette fin du mois d’août, mon oncle avait obtenu un créneau pour utiliser la moissonneuse batteuse la nuit. Il devait moissonner à la lumière des phares pour restituer l’énorme machine au petit matin à l’un de ses collègues.

Ce dimanche-là, mes parents vinrent rendre visite pour passer la journée et le repas de midi en famille.

On sortait une bonne bouteille, ma tante s’affairait en cuisine, et ce jour-là était un peu exceptionnel, car dans la nuit, mon oncle Lucien était parti braconner des écrevisses dans le ruisseau.

Au milieu du repas, entre les cuisses de canard et les meringues, mon oncle évoqua la prochaine nuit de moisson à venir.

Aussitôt, je tentais ma chance :

– Tonton, je pourrai faire la moisson de nuit avec toi?

Soutenu par ma mère, mon père répondit aussitôt que j’étais bien trop jeune pour cela, que j’avais besoin de sommeil, et que je devrais me coucher comme d’habitude.

Mon regard se tourna vers mon oncle.

Il tourna ses yeux dans ceux de mon père, et de savoir rocailleuse, lui dit :

– Jean, le petit m’a accompagné durant tout l’été et il m’a bien aidé. Je sais qu’il sera heureux de venir avec moi pour cette moisson de nuit. Laisse-le s’il te plaît venir avec moi.

Nous étions chez lui, et il faisait autorité.

Mon père n’insista pas.

J’avais obtenu la victoire.

Mon oncle avait été royal.

La façon dont il avait prononcé ces mots laissait peu de place à un refus. Je ferais donc partie de l’aventure.

Je montais dans la chambre afin d’effectuer une petite sieste qui éviterait les reproches relatifs à mon capital sommeil.

À mon réveil, je dévalais les escaliers pour retrouver mon oncle qui préparait doucement le départ vers la moissonneuse. Je m’asseyais à côté de lui, fier et excité comme une puce, et nous partîmes sur la route de Castres. Arrivés à « Cante Cocut », elle trônait là, à côté du champ de blé, énorme, de couleur jaune, majestueuse.

C’était un magnifique paquebot de métal prêt à engloutir des tonnes de grains durant la nuit.

Mon oncle Lucien commençait à prendre les consignes de la part du propriétaire de la machine. La nuit tombait doucement, en cette période du mois d’août, les jours raccourcissaient. Une fois leur conciliabule terminé, les deux hommes se serrèrent la main et mon oncle me pressa de monter sur le monstre métallique. À cette époque, le balcon qui surplombait l’énorme roue dentée ne possédait pas de toiture ni de vitrage. Nous travaillions en plein air.

Durant quelques minutes, comme s’il s’adressait à un adulte, à ma grande fierté, mon oncle m’expliqua le travail que j’aurais à faire pendant qu’il conduisait la machine. Je devais contrôler la bonne ligature des bottes de paille que nous rejetions au fur et à mesure de la moisson. Il fallait être réactif pour éviter les bourrages, et parfois aider la balle de paille à descendre le long de son toboggan pour qu’elle ne coince pas les autres bottes. Il me donnait une immense responsabilité et ma fierté n’avait plus aucune limite.

Le capitaine de l’énorme vaisseau se mit au volant, le moteur se mit à rougir, et doucement la roue se mit en marche. La nuit était tombée, et sous les phares de la machine, la moisson commençait. À côté de mon oncle, droit sur la passerelle, la tête haute, je plongeais mon regard dans le champ de blé comme le ferait un officier en second sur un cargo affrontant une mer démontée.

Je ne sais pas s’il était conscient de la grandeur du cadeau qu’il me faisait, mais toute ma vie, j’éprouverais une gratitude immense envers cet homme qui m’avait traité avec attention, respect et confiance.

Les fétus de paille s’immisçaient dans les vêtements et nous piquaient, mes doigts étaient rougis par la ficelle de sisal qui cisaillait ma peau, les remontées d’échappement du moteur venaient taquiner nos narines parfois de façon insistante, et lorsque l’aube se leva, je ne demandais plus mon reste. Nous avions réussi à moissonner l’intégralité du champ.

Sur le chemin du retour, j’étais repu de bonheur. Lorsque ma tante nous accueillit dans la cuisine, le café était prêt, mais je filais directement dans la chambre pour m’affaler sur le lit, comblé, heureux, épuisé.

Si je faisais la grasse matinée durant toute la matinée, mon oncle, lui, ne tarda pas à reprendre le travail.

Il travaillait beaucoup, mon oncle.

Beaucoup trop.

Sa santé devenait de plus en plus fragile. Ce ne sont pas les gitanes papier maïs, qu’il sirotait en permanence au coin de sa lippe, qui arrangeaient le bonhomme. La nuit au fond d’une mine de plomb, et durant l’été, la journée aux champs… Mon héros toussait souvent, pâlissait parfois en transpirant des gouttes froides, mais sans rien dire, dans un silence qui cachait son état de santé.

Trois années passèrent avec les mêmes années magiques. Il y avait parfois des bons moments au village comme la « Fabounade », la fête qui se déroulait sur le Foirail.

Les villageois alignaient les tables en bois les unes à côté des autres, sous les platanes, les joueurs d’accordéon animaient le repas que tout le village prenait ensemble. Le foirail jouxtait l’église ce qui permettait de bénéficier de la protection divine durant les agapes.

La fabounade vient du mot « fabouns », qui en occitan signifie « fayots » , lesquels étaient cuisinés avec de la saucisse de Toulouse. Après cette ingestion de fayots et de charcuterie locale pendant toute une soirée, il est clair que ça flatulait outrageusement sous les draps la nuit qui suivait.

Une autre ponctuation festive qui enchantait mon été était la fête du barrage.

Celui-ci se situe à 3 km du village, c’est une retenue d’eau qui permettait de contrôler le ruisseau du Dadou pour en faire également une réserve d’eau pour le village. Pour l’époque, cette piscine était d’avant-garde dans un monde extrêmement rural et frustre. L’eau n’y était pas limpide comme aujourd’hui, elle était fait ferrugineuse; ce qui lui donnait une tente d’un verre très foncé quasiment opaque, ce qui était un peu rebutant au départ…

Tous les ans, en été, les jeunes hommes de différents villages s’affrontaient dans des joutes nautiques qui enchantaient les spectateurs installés sur les rives de l’étendue d’eau. Tandis que les rameurs propulsaient l’embarcation, un combattant équipé d’une longue perche dont l’extrémité comportait une boule de chiffons, se tenait sur une prolongation à l’avant de la barque, et tentait, lorsque celle-ci croisait celle de l’adversaire, de le déséquilibrer pour le jeter à l’eau, avec sa perche. L’ambiance était chaude, comme la température d’aout, et Kronenbourg secourait les gosiers desséchés par les hurlements d’encouragement et les quolibets.

Le soir, les barnums étaient montés pour abriter les buvettes, les grillades de saucisses, et bien sûr l’orchestre flonflon qui jouerait tard dans la nuit. Il en était de même dans tous les villages aux alentours, dans la Montagne Noire. Hélas, les fins de fête voyaient les jeunes repartir avec leur voiture sur des routes de montagne tortueuse qui souvent réservait la mort au virage. Le cimetière du bourg témoigne encore, avec l’âge des jeunes qui reposent sous les dalles, de cette hécatombe des années 60/70…

Malgré tout, c’était un temps durant lequel Montredon-labessonnié avait une vie active, et des habitants de tous âges.

Durant l’hiver, avant l’arrivée de la télévision, les habitants se retrouvaient souvent les uns chez les autres pour la veillée. Il se réunissait autour du feu, pour boire un verre de vin chaud, une tisane, en devisant.

Mais cette pratique perdurait pendant l’été qui suivait. Devant chaque maison du village, les habitants avaient installé un banc qui était très souvent relié au mur de la maison par des attaches en ferraille. Celui de mon oncle et de ma tante était en bois. Mais chez d’autres plus riches, il pouvait être en granite.

Après le repas du soir pendant l’été, soit on restait assis sur son banc, soit on partait se promener pour visiter les occupants des autres bancs tout au long du trottoir. Cela maintenait une convivialité de voisinage que dans les années 60, les écrans cathodiques en noir et blanc vinrent détruire lentement, mais sûrement.

La religion rythmait aussi la vie des habitants.

Tous les dimanches, les hommes laissaient leur bleu de travail pour le beau costume, chemise, et cravate, car tout le monde s’en allait pour la messe. Les femmes et les enfants remplissaient l’avant de l’église, tandis que les hommes se tenaient à l’arrière.

Il y avait une bonne raison pour cela.

Au moment de la communion, une fois que celle-ci était effectuée, discrètement, les hommes sortaient par la porte de derrière afin de rejoindre à quelques dizaines de mètres, le café « Pastre ». C’est là-bas, autour d’un pastis ou d’une bière, que les agriculteurs, qui travaillaient habituellement de façon solitaire, pouvaient échanger avec leurs collègues et parler avec eux de leur problème commun. Dès que je sortais à mon tour de l’église, je pourrais rejoindre mon héros qui faisait partie de cette réunion.

Les étés se succédaient, et celui de 1967 arriva comme les autres, avec ses moissons, sa chaleur, et mes 12 ans.

Un matin, alors que comme à l’habitude je descendais les marches d’escalier pour rejoindre la table du petit déjeuner, je fis part à mon oncle d’un rêve très prégnant qui m’avait impressionné durant la nuit. En m’attablant à son côté, je lui racontais que je l’avais vu mort, mais pas du tout malheureux pour autant.

Je le voyais assis sur un rocher, sur un promontoire herbeux qui dominait la mer avec un ciel d’azur. C’était un paysage que l’on pourrait comparer à celui de la Grèce en été près de la mer. Il était paisible, assis, et il me souriait. Il me dit simplement dans ce rêve qu’il n’était plus dans ce monde mais de l’autre côté…

Ce rêve était si intense que je ne pouvais pas m’empêcher de courir lui raconter cette histoire. Chacun sait combien le fait d’évoquer la mort de quelqu’un à qui l’on s’adresse peut-être un sujet tabou. Mon oncle s’esclaffa, en se demandant comment je pouvais aller chercher des rêves aussi saugrenus dans mon sommeil. Ma tante, qui avait tout entendu, se posait les mêmes questions, mais sans rire. Elle était choquée.

Le petit-déjeuner s’acheva sans que le sujet fût à nouveau abordé.

Ce jour-là, le 27 juillet, mes parents étaient à nouveau en visite pour un repas de famille. Le matin, après ce petit déjeuner particulier, j’étais déjà parti avec Lucien à « Cante Cocut » pour préparer le travail de l’après-midi.

Nous étions rentrés avec la nouvelle 3 chevaux camionnette Citroën, et le repas réunissait ma tante, mon oncle, mes deux cousines, mes parents et ma petite sœur, et moi-même. Mon oncle était fatigué. Durant le repas, je l’observais en constatant qu’il n’était pas tout à fait comme d’habitude.

Après une dernière tasse de café, il fallait repartir au champ. Nous fîmes nos adieux à mes parents qui devaient repartir pour Brassac, et je m’installais à la droite de mon oncle dans la 3 chevaux camionnette en direction de « Cante Cocut ».

Le champ se situait à peu près à 3 km de la maison, mais dès le début de notre route, la conduite de mon oncle me paraissait bizarre. Il avait pourtant bu très peu de vin. Toutefois, il ne conduisait pas de façon linéaire, il était blanc comme un linge. Il toussait beaucoup, il transpirait.

-Tonton, ça va?

– Ca va, ça va

Je n’insistai pas, et après quelques minutes, nous arrivâmes dans le champ. D’habitude, mon oncle, qui loin d’être un paresseux, se mettait aussitôt à l’ouvrage.

Mais ce jour-là, il descendit de la voiture, s’assit dans l’herbe en toussant et en crachant. Je connaissais ses problèmes de santé dus à une silicose qu’il avait contractée au fond d’une mine de plomb. Les minutes passaient, puis il se releva, prix de nausées.

– Tonton, tu veux que j’aille chercher du secours ?

– Non, ça va passer, ne t’inquiète pas.

Assis dans l’herbe, j’attendais à ses côtés que mon oncle se rétablisse, mais son état empirait. Je ne l’avais jamais vu comme cela. J’étais de plus en plus inquiet. Il restait assis, blanc comme un linge, et après quelques minutes j’insistais à nouveau :

– Tonton, je crois qu’il faut que j’aille chercher de l’aide.

– Oui, vas-y.

Je compris à ce moment-là qu’il devait se sentir très mal, car il ne se plaignait jamais de lui-même, peut-être par pudeur…

Je prie mes jambes à mon cou, et je courus vers le village à toute vitesse. J’avais parfaitement compris que l’importance du malaise de mon oncle était inédite. Je courais, je courais, sur le sentier ombragé par une végétation dense qui rafraichissait ma course.

Après un bon quart d’heure, j’arrivais sur la route bitumée, qui menait à la maison familiale. Elle était brûlante sous le soleil de plomb.

Après quelques minutes de course effrénée, j’arrivais enfin devant la maison. Ma tante siégeait devant celle-ci, et quand elle me vit arriver haletant, rougi par le soleil, en ayant peine à parler tellement j’étais essoufflé, elle prononça simplement :

– ça y est !

Par ces trois syllabes, elle matérialisait les craintes qu’elle nourrissait déjà depuis plusieurs mois par rapport à la santé de son homme. La suite fut rapide.

Tandis que ma cousine Annie, enfourchait le vélo Solex pour rejoindre la 3 CV où elle pourrait installer son père, sur un lit de paille, afin de le ramener avec le même véhicule à la maison, on appela le docteur Régis.

Mes parents étaient toujours là, ils n’étaient pas encore repartis pour Brassac.

Alors que le médecin, après une longue attente, était enfin arrivé, et qu’Annie avait ramené mon oncle, mon père nous fit sortir de la maison, ma cousine Chantal et moi, et nous emmena chez les voisins.

Madame Moulis était très prévenante envers nous, et je me souviens encore de jeux de société qu’elle nous avait posés sur la table, dans cette pièce au mur bleu et blanc on nous restames dans l’attente durant 4 longues heures.

La nuit était tombée. Nous jouions, devisions, alors que dans la maison voisine se tramait un drame dont nous ressentions l’imminence.

Cela durait depuis trop longtemps.

Soudain, la porte de la pièce s’ouvrit et que je vis apparaître le visage de mon père, blême, les yeux rougis par les pleurs.

Il nous dit simplement, la voie blanche, comme étranglée par le chagrin:

– Il est mort.

Ma petite cousine Chantal porta ses mains à sa tête…

Elle cria. Elle hurla, juste une fois.

Longtemps.

Très longtemps.

Ce cri puissant, suraigu, déchiré, d’une longueur atroce, torture encore ma mémoire, après plus d’un de soixante ans.

Ce cri sonnait le moment terrible qui signifiait la fin de l’insouciance enfantine, d’un bonheur.

En quelques minutes, nous avions basculé dans un autre monde, celui que l’on nomme la Vie.

Mes parents nous emmenèrent tous deux à Brassac pour nous préserver de ce qui allait suivre.

Mon grand-père paternel, le pépé Firmin, qui vivait dans la même maison, ne cessait de se reprocher d’être vivant alors que mon oncle était parti.

– C’était mon tour, pas le sien !

Ma cousine Chantal apprit à vivre en jeune orpheline vivant avec sa mère, veuve.

Les revenus du mineur et de l’agriculteur disparurent du budget. Mon grand-père Firmin s’en alla lui aussi, un an plus tard.

La maison devint vide, tristement vide. Le village, lui aussi, se vidait doucement, la jeunesse étant déjà attirée par les lumières de la ville. Le banc de bois accroché sur le mur de la maison disparut. L’année suivante, ma cousine Annie quitta ses vêtements noirs pour enfiler la robe blanche de mariage. Elle aussi, quittait la maison pour vivre sa vie.

Tous ces événements forgeaient mon adolescence. Plus tard, après avoir quitté la boîte de production qui avait édité mon premier disque, je créais mon propre label qui forcément s’appelait « CANTE COCUT ».

À l’heure où j’écris, ma tante Marcelle a atteint les 102 ans, et elle a dû se résoudre à partir pour la maison de retraite du village.

La maison, elle aussi, est vide désormais. Le village est entré en torpeur.

Seuls, les souvenirs restent, et le temps s’écoule, imperturbable.